Die neuen Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen unter Berücksichtigung von Straßenräumen mit besonderem Überquerungsbedarf

Dr. Markus Rebstock

Die Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) im Jahr 2002 und die damit verbundene Festschreibung gesetzlicher Vorgaben zur Schaffung von Barrierefreiheit im Verkehrsbereich führen dazu, dass Planer und Ingenieure schon beim Planentwurf die Belange von Menschen mit Behinderungen beachten müssen. Das BGG schreibt diesbezüglich zwar die „weitgehend barrierefreie“ Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes vor, konkretisiert den unbestimmten Rechtsbegriff der „Barrierefreiheit“ aber nicht.

Zwar gibt es zu dieser Thematik bereits umfangreiches Material an Fachliteratur von privaten und öffentlichen Trägern, deutschlandweit verbindliche Vorgaben sind allerdings bis heute nur rudimentär festgeschrieben. Aufgrund dieser Regelungslücke haben Städte, Gemeinden und Straßenbaulastträger in den vergangenen Jahren oftmals eigene Bauweisen entwickelt, die eine nicht mehr überschaubare Vielfalt an barrierefreien Lösungen zur Folge haben. Ebenso fehlen in den meisten Städten durchgängig nutzbare Wegenetze im Sinne barrierefreier Mobilitätsketten, die Maßnahmen sind nach wie vor geprägt von Einzellösungen. Die Festschreibung funktionaler Standards der Barrierefreiheit war daher überfällig.

In einem ersten Schritt hat der Arbeitskreis 2.5.3 „barrierefreie Verkehrsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) alle derzeit konsensfähigen Standards sowie die nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik für die Gestaltung einer weitgehend barrierefreien Umwelt notwendigen Anforderungen in den Hinweisen für barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA, vgl. Rebstock et al. 2011) zusammengeführt. Die H BVA gliedern sich in die fünf Kapitel Grundsatz, Prozess der barrierefreien Planung, Entwurf, Begriffsliste sowie Literaturverzeichnis und behandeln hierbei neben dem Entwurf auch den Prozess zur Planung barrierefreier Verkehrsanlagen.

Grundsatz

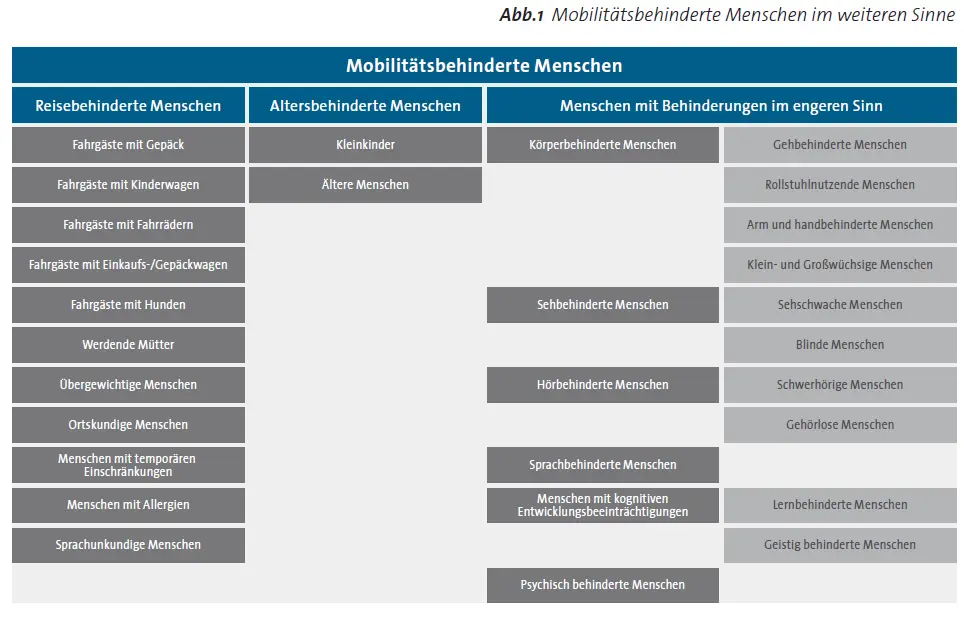

Die H BVA gehen im Grundsatz davon aus, dass es sich bei der barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums im Sinne eines „Design für Alle“ nicht um Maßnahmen für eine beschränkte Klientel handelt, sondern dass Barrierefreiheit beispielsweise auch Menschen mit temporären oder altersbedingten Beeinträchtigungen, schwangeren Frauen oder Menschen mit Kinderwagen, schwerem Gepäck oder Hunden eine eigenständige Mobilität ermöglicht bzw. diese zumindest erleichtert (vgl. Abbildung 1). So ist mittlerweile unbestritten, dass Design für Alle „für etwa 10 Prozent der Bevölkerung zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig und für 100 Prozent komfortabel ist.“ (Neumann / Reuber 2004, S.13)

Um barrierefreie Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum sachgerecht umsetzen zu können, müssen dem Planer die Bedarfe von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten im Sinne der menschlichen Vielfalt bekannt und im Planungsprozess bewusst sein. Gleichfalls sind Zielkonflikte zu anderen Belangen im öffentlichen Raum zu beachten und abzuwägen. Dies sind zum Beispiel stadtgestalterische Aspekte oder Ansprüche des Denkmalschutzes.

Prozess

Barrierefreiheit ist ein Prozess, in welchem das planerische Expertenwissen mit dem Erfahrungswissen der Menschen mit Behinderungen vor Ort verzahnt werden muss (Bräuer 2007, S.128). Der Beteiligung der Endnutzer an allen Entwicklungsphasen und Planungsprozessen nach dem Grundsatz des Designs für Alle (vgl. IDZ DesignPartner Berlin GmbH et al. 2009, S.37) kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Daher müssen die Planer mit den bestehenden rechtlichen, planerischen und finanziellen Instrumenten zur Umsetzung von Barrierefreiheit im Verkehrsraum vertraut sein. Insbesondere sollten Strategien und Methoden einer zielgerichteten Planungsbeteiligung von potenziellen Nutzern einer Verkehrsanlage bekannt sein. Dabei ist zu beachten, dass eine erfolgreiche Beteiligung einer rechtzeitigen und planmäßigen Durchführung bedarf. Diesbezüglich sind eindeutige Regelungen erforderlich, wann und wie die Beteiligung erfolgen soll. Ferner sollte die Beteiligung während des gesamten Entwicklungs- bzw. Planungsprozesses gewährleistet werden, beispielsweise indem zu Beginn des Prozesses Anregungen gesammelt, während des Lösungsfindungsprozesses die verschiedenen Lösungen beraten und nach der Fertigstellung kontrolliert werden (Wörmann 2007, S.35f.). Ziel dieser Beteiligungsverfahren ist, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen ausgehend von ihren Erfahrungen wichtige Anregungen für die Planung geben können. Zudem ist ein rechtzeitiges „Miteinander reden“ im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung immer besser als zum Beispiel nach der Umsetzung Fehler festzustellen, da Nachbesserungen in der Regel immer teurer sind und auch meist zu eher unästhetischen Lösungen (vgl. Rebstock 2007, S.69) führen.

Um auf städtischer Ebene eine Gesamtstrategie gewährleisten zu können, die in absehbarer Zeit von der Einzellösung hin zu barrierefreien Mobilitätsketten führt, ist daher die Aufstellung eines „Masterplans Barrierefreiheit“ im Sinne von Zugänglichkeitsplänen (vgl. Leidner et al. 2006, S.206) unverzichtbar, da ansonsten eine baulastträ- gerübergreifende Sicht auf die Einzelentwürfe nur schwer möglich ist. Diese ist aber notwendig, um barrierefreie Mobilitätsketten zu gewährleisten, da eine barrierefreie Mobilitätskette immer nur so gut ist wie ihr schwächstes Glied (vgl. Europäische Kommission – Generaldirektion Verkehr 1999, S.217).

Entwurf

Die Basis für einen Entwurf (Rebstock 2010) bilden die Ansprüche mobilitätseingeschränkter Menschen an die Abmessungen von Verkehrsräumen. So ist der Platzbedarf beispielsweise von Nutzern von Rollstühlen, Unterarmgehstützen oder eines Langstockes größer als bei Fußgängern im Regelfall angesetzt wird. Ebenso hängt die Nutzbarkeit von der Höhe der Längs- und Querneigungen ab. Die Wahrnehmbarkeit von Informationen ist für sinnesbehinderte Menschen nur möglich, wenn das Zwei-Sinne-Prinzip beachtet wird.

Um die Nutzbarkeit von Verkehrsräumen zu gewährleisten, müssen daneben die vier Grundfunktionen - Zonierung, Nivellierung, Linierung und Kontrastierung - erfüllt sein. Zonierung meint hierbei die Trennung der Gehbereiche von Sicherheits-, Verweil- und Wirtschaftsräumen. Die Nivellierung kann durch die Vermeidung von Kanten, Schwellen und Stufen über 3 cm Höhe erreicht werden. Eine durchgehende taktile Linienführung sichert die Linierung, während die Kontrastierung einer visuellen und taktilen Leitund Warnfunktion entlang der Gehbereiche bedarf.

Barrierefreie Wegeketten und -netze können meist nur dann erreicht werden, wenn auch im Einzelentwurf das jeweilige Umfeld der Maßnahme mit berücksichtigt wird. Hierbei ist besonders auf gegenüberliegende Überquerungsanlagen, die Existenz von anzuschließenden Bodenindikatoren oder Zugangsstellen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und weitere potenzielle Ziele zu achten.

Um die Zonierung zu gewährleisten, sollte die Gliederung von Straßenseitenräumen, Mischverkehrsflächen und Plätzen bereits im Rahmen der Gestaltung berücksichtigt werden. Dadurch kann die Trennung öffentlicher Verkehrsräume in Bereiche für Fortbewegung und Bereiche für Aufenthalt, Möblierung, Parken usw. sichergestellt werden (vgl. Abbildung 2).

Die Linierung setzt eine durchgängige Ertastbarkeit des Wegeverlaufes für blinde Menschen voraus, dementsprechend müssen für die Orientierung geeignete Leitlinien im Straßenseitenraum sowie im Kreuzungsbereich und auf Plätzen vorhanden sein. Bei straßenbegleitenden Gehwegen wird die auf der fahrbahnabgewandten Seite liegende Leitlinie „innere Leitlinie“ genannt. Hergestellt wird diese in der Regel durch Gebäudekanten oder taktil erfassbare Elemente wie beispielsweise Rasenkantsteine. Die auf der Fahrbahnseite eines straßenbegleitenden Gehweges verlaufende Leitlinie wird als „äußere Leitlinie“ bezeichnet. Meist ist dies die Bordsteinkante. Daneben können diese Leitlinien auch durch einen Belagwechsel zwischen dem Gehbereich und den Sicherheits-, Verweil- und Wirtschaftsräumen sichergestellt werden (vgl. Abbildung 2). Falls weder eine innere noch eine äußere Leitlinie herstellbar ist, ist die Anordnung von Bodenindikatoren in Form von Leitstreifen in Betracht zu ziehen.

Eine visuelle Kontrastierung ist insbesondere in allen potenziellen Gefahrenbereichen für sehbehinderte Menschen zu gewährleisten, beispielsweise auf straßenbegleitenden Gehwegen, in Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten Bereichen oder auf Plätzen. Dabei sind vertikale Einbauten und Ausstattungselemente wie Fahrradständer, Masten, Poller (vgl. Abbildung 3) oder Werbeträger, Bordabsenkungen an Überquerungsstellen sowie Busund Bahnsteigsowie Treppenstufenkanten visuell kontrastierend zu gestalten. Ebenso müssen die visuelle Erkennbarkeit von Gehbereichen sowie die visuelle Abgrenzung derselben zu niveaugleichen Verkehrsflächen anderer Verkehrsarten gegeben sein.

Die Oberflächen von Gehbereichen sollten fest, griffig, eben und fugenarm bzw. engfugig sein. Um eine visuelle und taktile Leitund Warnfunktion sicherzustellen, sollten sich die Sicherheits-, Verweilund Wirtschaftsräume taktil und visuell kontrastreich vom Gehbereich abheben.

Um Leit- und Warninformationen taktil, akustisch und visuell über spezielle Oberflächenstrukturen und Materialien zu übermitteln, werden in bestimmten Bereichen Bodenindikatoren eingesetzt. Diese dienen im Wesentlichen der Orientierung im öffentlichen Raum sowie der Warnung vor Gefahrenstellen. Bodenindikatoren sind sparsam zu verwenden, beispielsweise wenn keine alternative Führung über die innere oder äußere Leitlinie gewährleistet werden kann.

Neben den Belangen der Barrierefreiheit sind auch städtebauliche Anforderungen und stadtgestalterische Aspekte zu beachten. Dabei sollte die existierende, gewachsene Stadtgestaltung mit ihren historischen Materialien beachtet werden. Über definierte Gestaltungsgrundsätze können gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen vor Ort eindeutige Strukturen festgelegt werden. In denkmalgeschützten Bereichen ist eine barrierefreie Gestaltung allerdings oftmals besonders konfliktbehaftet. Um dennoch beide Belange gebührend zu berücksichtigen, sind in der Regel von beiden Seiten Kompromisse einzugehen. So können beispielsweise in einem denkmalgeschützten Altstadtbereich mit Kopfsteinpflasterflächen großflächige Plattenbeläge in ähnlicher Struktur und Farbe zu einer gestalterisch hochwertigen sowie gut berollbaren Lösung führen. Um einen visuellen Kontrast sicherzustellen, kann beispielsweise ein mitlaufender Schmuckstreifen dienen.

Barrierefreie Gestaltung von Straßenräumen mit besonderem Überquerungsbedarf

Straßenräume, die bisher in Anlehnung an das SharedSpace-Prinzip (Rebstock et al. 2011, S.75ff.) gestaltet wurden, haben gemeinsam, dass

- es sich meist um Hauptverkehrsstraßen im Bereich wichtiger Nahziele der Versorgung (Ortszentren) mit entsprechend hoher Belegung mit Kfz-Verkehr sowie hohem Überquerungsbedarf für Fußgänger handelt,

- der Straßenraum zumindest abschnittsweise höhengleich und die Oberflächen der Seitenräume und der Fahrbahn aufeinander abgestimmt gestaltet sind,

- für den ruhenden Verkehr keine gesonderten Flächen vorgesehen sind und dass

- auf den Einsatz von Lichtsignalanlagen, Markierungen und Beschilderung verzichtet wird.

Grundphilosophie dieser Räume ist, dass die Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern über „Sehen- und Gesehen-werden“ funktioniert, meistens gilt in diesen Räumen neben einer allgemeinen straßenverkehrsrechtlichen Regelung zur Geschwindigkeitsbegrenzung (vgl. hierzu Baier 2011, S.25) nur §1 StVO sowie „Rechts-vor-Links“.

Aus der Grundphilosophie heraus muss festgestellt werden, dass blinde und stark sehbehinderte Menschen von vorneherein konzeptionell ausgeschlossen wurden, da eine Kommunikation über den Sehsinn nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht möglich ist. Aber auch für Kinder, Senioren und Menschen mit kognitiven Entwicklungsbeeinträchtigungen kann die visuelle Kommunikation nicht grundsätzlich in der Weise vorausgesetzt werden, dass diese Verkehrsteilnehmer ihre Fortbewegungsbedürfnisse gegenüber dem motorisierten Individualverkehr auch tatsächlich 32 Raum für Alle – Marktchancen für kleine und mittlere Unternehmen durchsetzen können (z.B. aufgrund geringer Körpergröße, verminderten Sehvermögens oder reduzierter Aufmerksamkeit, vgl. ADAC 2009, S.11). Gleichwohl sind fehlende Höhenunterschiede für bestimmte Teile von mobilitätseingeschränkten Menschen durchaus positiv zu bewerten, wie beispielsweise für Rollstuhlund Rollator-Nutzer oder Menschen mit Kinderwagen und schwerem Gepäck.

Der ungeregelte ruhende Verkehr kann sich negativ auf die Nutzbarkeit des gemeinsamen Raumes auswirken, beispielsweise wenn Anlagen zugeparkt werden, die für die Benutzung durch Menschen mit Behinderungen vorgesehen sind, wie etwa bodengebundene taktile Leiteinrichtungen.

In Bezug zum ÖPNV ist festzustellen, dass die Niveaugleichheit von Shared-Space-Bereichen in Opposition zu den Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von ÖPNV-Haltestellen steht, da beispielsweise ein stufenloser Zugang zu den Fahrzeugen elementar für eine ÖPNV-Nutzung für alle ist.

Um die oben genannten Anforderungen an die Barrierefreiheit sicherzustellen, sind folgende Faktoren bei der Planung zu beachten:

- Zur Gewährleistung einer selbstständigen Nutzbarkeit von Shared-Space-Bereichen durch blinde und sehbehinderte Menschen müssen taktil und visuell kontrastreiche Elemente vorhanden sein, die die Fortbewegung und Orientierung in Längsrichtung ermöglichen und ein unbeabsichtigtes Betreten der im Wesentlichen durch den motorisierten Individualverkehr genutzten Flächen weitgehend verhindern. Daneben müssen auffindund nutzbare Überquerungsmöglichkeiten gewährleitet werden.

- Um auch Kindern sowie Menschen mit Gehbehinderungen und kognitiven Einschränkungen Überquerungschancen gegenüber dem motorisierten Individualverkehr einzuräumen, ist die Einrichtung gesicherter Überquerungsstellen nicht von vorne herein auszuschließen.

- Der Umgang mit dem ruhenden Verkehr ist mit den Anforderungen von Menschen mit Behinderungen zu verknüpfen. Falls der ruhende Verkehr nicht straßenverkehrsrechtlich ausgeschlossen wird, muss über die Gestaltung sichergestellt werden, dass Verkehrsanlagen und Wegeverbindungen dauerhaft zugänglich und nutzbar sind.

- Um einen barrierefrei nutzbaren ÖPNV zu gewährleisten, ist die Anpassung der Haltestellenplattformhöhe an die Fahrzeugbodenhöhe unabdingbar. Ebenso muss der Spalt zwischen Fahrzeug und Haltestelle minimiert werden, dies bedingt eine entsprechende Flächenverfügbarkeit vor und hinter einer Haltestelle. Daneben ist ein sicherer Wartebereich inklusive Sitzmöglichkeiten und Wetterschutzeinrichtungen für Fahrgäste erforderlich.

Fazit

Die H BVA sind das erste umfassende Regelwerk der FGSV zum Thema Barrierefreiheit. Die H BVA sind allerdings keine eigenständige Entwurfsrichtlinie, sondern vertiefen das vorhandene Regelwerk der FGSV zur Verkehrsund Straßenraumgestaltung. Gleichwohl ist geplant, unter Einbezug u.a. von Ergebnissen aus derzeit in Bearbeitung befindlichen Forschungsvorhaben des aktuellen Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mittelfristig ein höherstufiges Regelwerk zu Planung, Bau und Betrieb barrierefreier Verkehrsanlagen (z.B. Merkblatt oder Empfehlungen) zu erstellen.

Quellen

ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (2009): Shared Space - Mehr Sicherheit durch weniger Regeln im Verkehr?, München

Baier, Reinhold et al. (2011): Hinweise zu Straßenräumen mit besonderem Überquerungsbedarf. Anwendungsmöglichkeiten des "Shared Space‘‘-Gedankens, Forschungsgesellschaft für Straßenund Verkehrswesen e. V. [Hrsg.] FGSV 200/1, Köln

BGG - Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Kurztitel (amtl.): Behindertengleichstellungsgesetz vom 27.4.2002, (BGBl. I S. 1467, 1468)1, (BGBl. III 860-9-2), zuletzt geändert durch Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 21.3.2005 (BGBl. I S. 818, 830)

Bräuer, Dirk (2007): Barrierefreiheit - Eine Herausforderung an den Straßenentwurf. In: [Straßenverkehrstechnik - Zeitschrift für Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement, Verkehrssicherheit, Verkehrstechnik] Heft 3, S.12833, Bonn

Europäische Kommission – Generaldirektion Verkehr (1999): COST 335 – Benutzerfreundliche Eisenbahnsysteme. Schlussbericht der COST Aktion, Luxemburg

IDZ DesignPartner Berlin GmbH et al. (2009): Impulse für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch Orientierung von Unternehmen und Wirtschaftspolitik am Konzept Design für Alle, Berlin

Leidner, Rüdiger / Neumann, Peter / Rebstock, Markus (2006): Design für Alle und Barrierefreiheit als Herausforderung für Kommunen: Leben ohne Barrieren.- In: [EUROPA kommunal] Heft 6, S.203-206, Köln

Neumann, Peter / Reuber, Paul [Hrsg.] (2004): Ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus für Alle, Münster

Rebstock, Markus et al. (2011): H BVA - Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen. Forschungsgesellschaft für Straßenund Verkehrswesen e. V. [Hrsg.] FGSV 212, Köln

Rebstock, Markus (2007): Verkehrsraumgestaltung für Alle! Auch für Fußgänger?!. In: Leidner, Rüdiger / Neumann, Peter / Rebstock, Markus [Hrsg.]: Von Barrierefreiheit zum Design für Alle - Erfahrungen aus Forschung und Praxis. [Arbeitsberichte der Arbeitsgemeinschaft Angewandte Geographie Münster e. V.] Nr.38, S.59-72, Münster

Rebstock, Markus (2009): Instrumente zur Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr. Fallstudie zur Anwendbarkeit in ländlich geprägten Tourismusregionen, Erfurt, Trier

Rebstock, Markus (2010): Barrierefreie Verkehrsanlagen. In: [Straßenverkehrstechnik – Zeitschrift für Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement, Verkehrssicherheit, Verkehrstechnik] Heft 12, S.784-789, Bonn

Wörmann, Geesken (2007): Mitwirkung an kommunalen Planungsprozessen aus Sicht der Behindertenverbände. In: Leidner, Rüdiger / Neumann, Peter / Rebstock, Markus [Hrsg.]: Von Barrierefreiheit zum Design für Alle - Erfahrungen aus Forschung und Praxis. [Arbeitsberichte der Arbeitsgemeinschaft Angewandte Geographie Münster e. V.] Nr.38, S.29-36, Münster

- © FabrikaCr / iStock.com – Header_Website_1460_360_magazin.jpg