Gärten als Erholungs- und Therapieraum

Alexander Nix

Vom Grünen Ursprung

„Hier ist es wie im Paradies“. Eine begeisterte Aussage, die man immer wieder hört, wenn es sich um einen schönen Garten, eine Aussicht in eine wunderbare Landschaft, einen Park oder um die Freude über eine gelungen arrangierte Pflanzung handelt.

Tatsächlich finden wir in vielen Kulturen das Paradies (griech.: Tiergarten, Park; lateinisch: Paradisus; aus dem Avesischen: umgrenzter Bereich) oder den Garten Eden als Ziel allen irdischen Daseins. „. .Gott pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte dahinein den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume hervorwachsen, lieblich anzusehen und gut zu essen…“ heißt es in der Bibel bei Genesis 2.8.³(Siehe Literaturverzeichnis)

Im Koran ist das Paradies „…von Bächen durcheilt, und ständig gibt es dort Früchte und Schatten. …“¹⁴ Das Paradies wird hier beschrieben und verstanden als üppige Landschaft, in der alles wächst und gedeiht, was der Mensch zum Leben benötigt. Aber woher kommt diese Vorstellung und Gewissheit, dass ein Garten, üppige Pflanzen oder paradiesische Landschaften der Raum allen menschlichen Strebens sein könnten? Hinweise hierzu kann uns vielleicht die gegenwärtige Kulturlandschaft geben. Blicken wir heute in schöne Landschaftsräume, so sind diese meist durch den Menschen überformt und zeigen in ihrer oft landwirtschaftlichen Nutzungsstruktur etwas von dem, was tief in uns verwurzelt Jahrtausende menschlicher Erfahrung beinhaltet, nämlich, dass wir als Menschen abhängig sind von der uns umgebenden Natur; wir leben von ihr; denn sie bietet uns neben der Nahrung, alle Rohstoffe für Kleidung und Baumaterialien sowie letztendlich Sauerstoff zum Atmen. Zusammenfassend kann man also konstatieren: Ohne die Existenz von Pflanzen gäbe es keine Menschen.

Gesund durch Natur

Legt man für den Begriff Gesundheit die Definition der WHO zugrunde²⁵, so wird dort unter Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen verstanden, sondern ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.

Vor dem Hintergrund der o.g. Fakten verwundert es nicht, wenn der Aufenthalt in und die Beschäftigung mit der Natur beim Menschen Wohlbefinden und bei Krankheit eine schnellere Genesung hervorruft. Bereits 1984 wurden durch wissenschaftliche Untersuchungen von R. S. Ulrich²³ die positiven Auswirkungen von Natur auf Gesundheit und Genesung nachgewiesen und später durch weitere Forschungen von Kaplan & Kaplan¹¹ sowie R. Brämer⁴ bestätigt.

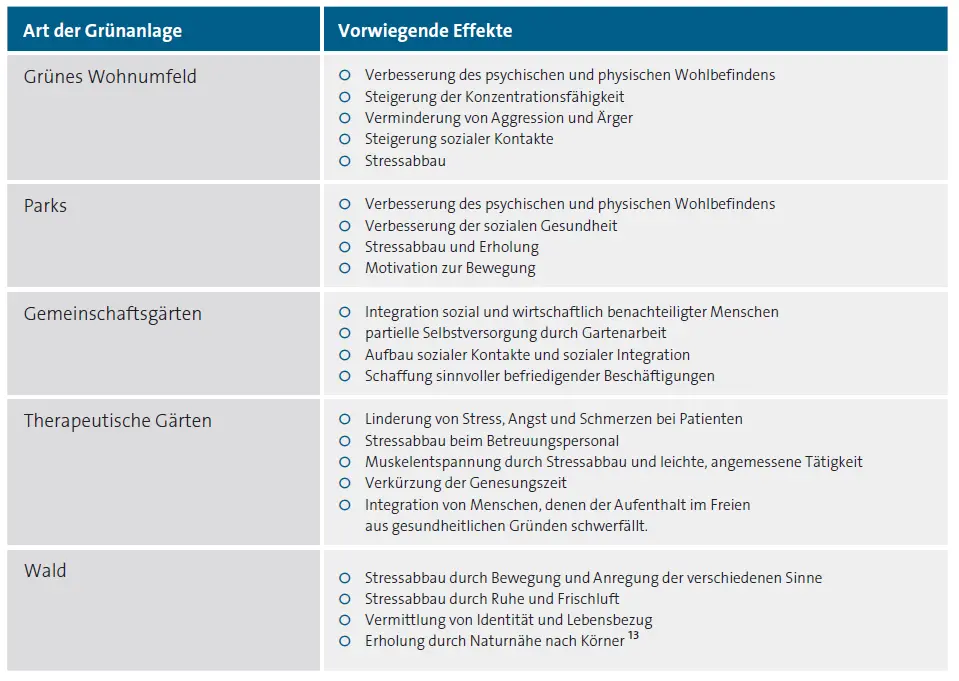

Die Wirkungen eines grünen Umfeldes auf die Gesundheit im Sinne der WHO Definition sind nachfolgend tabellarisch zusammengestellt.¹³, ²²

Erholung in der Natur

In der medizinischen Nomenklatur wird Erholung als Prozess der Genesung verstanden.

Gemeint ist damit die Rückgewinnung verbrauchter Kräfte nach Verletzung oder Krankheit, aber auch nach anstrengender Tätigkeit, Erschöpfung oder Ermüdung, zum Beispiel nach dem Arbeitsalltag.

Interessant und ein deutliches Indiz für die positive Wirkung von Natur auf die Erholung des Menschen sind in diesem Zusammenhang die Forschungsergebnisse von R. Brämer⁴, der bei Vergleichen feststellte, dass Ausdauerläufer, die jeweils zur Hälfte eine bestimmte Zeit auf dem Laufband und in der freien Natur absolviert hatten, psychisch erfrischter und mit deutlich geringerer Stresshormonkonzentration im Körper zurückkehrten, wenn sie in der freien Natur gelaufen waren, „während die Stimmungshormonbilanz der Bandläufer ins Negative kippte.“ ⁴

Vor dem Hintergrund dieser Fakten gewinnen öffentlich nutzbare intakte Natur- und Freiräume an sich schon erheblich an Bedeutung. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – im Jahr 2030 ist jeder dritte Deutsche über 60 Jahre alt²⁰– einem steigenden Gesundheitsbewusstsein und den damit einhergehenden Trends zu mehr Wellness, Entspannung und Fitness²⁶, aber auch aufgrund der typischen Einschränkungen der Seniorengeneration (nachlassendes Seh- und Hörvermögen, Einschränkungen der Beweglichkeit, langsamere Reaktion oder Verminderung der Flexibilität und Sicherheit der Sensomotorik⁵), wird erkennbar, dass kurz bis mittelfristig noch erheblicher Entwicklungsbedarf hinsichtlich Ausstattung von Wohnquartieren mit adäquatem Freiraum besteht.

Grün- und Freiflächenentwicklung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

Legen wir den Ansatz der Inklusion zugrunde, so müssten alle Planungen und Maßnahmen am schwächsten Glied einer Nutzerkette orientiert sein. Betrachtet man vor diesem Hintergrund die demografische Entwicklung, so ist eine Neuausrichtung bzw. Optimierung unserer Grün- und Freiräume unumgänglich. Dabei stellt sich zunächst die Frage, welche Grün- und Freiräume von der zukünftigen Seniorengeneration genutzt werden. Die hierzu von Frau Prof. Dr. G. Hottenträger 2008⁸ durchgeführten Erhebungen sowie die Ergebnisse des Global Garden Report 2012¹⁰ kommen hier zu interessanten Ergebnissen.

Wohnungsnahe Parkanlagen mit einem maximalen Erreichbarkeitsradius von 15-30 Minuten stehen an oberster Stelle der Beliebtheitsskala, dicht gefolgt von Fußgängerzonen. Die freie Landschaft wird eher an den Wochenenden aufgesucht, jedoch mit zunehmendem Alter immer weniger. An letzter Stelle stehen Haus- und Kleingärten. Dies sicherlich auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die notwendigen Arbeiten mit zunehmendem Alter nicht mehr zu leisten sind. Auf welche Weise öffentliche Grün- und Freiräume zukünftig genutzt werden, wurde in den vorgenannten Studien ebenfalls ermittelt. Spazieren gehen liegt auf Rang eins gefolgt von Sport treiben, Ruhe genießen, Natur genießen und erholen.

Beide Erhebungen erfragten auch Wünsche und Anforderungen an Ausstattung und Qualität öffentlicher Freiräume. Ruhe ist hier eindeutig der wichtigste Anspruch mit deutlichem Vorsprung vor leichter und barrierefreier Erreichbarkeit. Forderungen nach Sauberkeit und Sicherheit sowie nach einer besseren Ausstattung mit sauberen und bequemen Bänken sowie öffentlichen Toiletten liegen unmittelbar dahinter, gefolgt vom Wunsch nach Fitnessangeboten.

Die Zuverlässigkeit der Erhebungsergebnisse wird bestätigt durch die Tatsache, dass die ausschließlich auf Auskünfte älterer Menschen (50 Jahre bis hochbetagt) gestützte Erhebung von G. Hottenträger zu annähernd den gleichen Ergebnissen kommt wie die querschnittsorientierte Studie des Global Garden Report 2012.

Fitnessangebote

In einigen Städten und Gemeinden hat man bereits die Zeichen der Zeit erkannt und begonnen beispielsweise Bewegungs- und Fitnessgeräte, insbesondere für die Zielgruppe der über 50jährigen, aufzustellen. So konnten zwischenzeitlich erste Erfahrungen und Meinungen zu Art und Weise der Nutzung und Anordnung ermittelt werden⁸.

Leicht erreichbar und gut eingebunden in die öffentlichen Grünanlagen sollten Fitnessangebote sein. Die Kombination von Fitnessund Kinderspielgeräten als Mehrgenerationenanlage hat sich an den meisten Standorten jedoch nicht bewährt. Die soziale Kontrolle der Standorte ist zwar eine wichtige Forderung, jedoch sind Zuschauer, die sich nicht selbst aktiv beteiligen, in der Regel unerwünscht. Bewährt hat sich die Anordnung mehrerer Geräte zu einer Trainingseinheit.

Wenn dann noch zu festen Zeiten eine Betreuung angeboten wird, ist die intensive Nutzung und Auslastung einer solchen Anlage sichergestellt.

Therapie mit der Natur

Neben der Bedeutung für Freizeit und Erholung gewinnt Natur und Landschaft zunehmend auch an Bedeutung im Rahmen therapeutischer Nutzung. Mit dem Begriff Therapie (Pflege der Kranken) werden in der Regel Maßnahmen bezeichnet, die der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen dienen. Ziel ist dabei die Heilung, die Beschleunigung der Heilung, die Beseitigung oder Linderung von Symptomen und die Wiederherstellung oder Verbesserung der körperlichen oder psychischen Funktionen.¹⁵, ¹⁸ Anwendungsbereiche der Gartentherapie findet man in der Gerontologie, in der Rehabilitation, in der Psychiatrie und im Strafvollzug.¹⁵, ¹⁸

Bei der Gartentherapie werden drei verschiedene Therapieansätze unterschieden:

- „Healing Garden School“²¹, ²³

Der Ansatz der „Healing Garden School“ geht davon aus, dass natürliche Reize des Naturerlebens aufgrund der evolutionsgeschichtlichen Prägung des Menschen zu Entspannung und Stressabbau führen. - „Horticultural Therapy School“¹², ²¹

Der Ansatz der „Horticultural Therapy School“ geht davon aus, dass die aktive, angenehm empfundene Beschäftigung mit Pflanzen (Gartenarbeit) zur Bewegung anregt. Bewegung und Aktivität heilt, da der Mensch von Natur aus ein aktives Lebewesen ist. Die Aktivität wird darüber hinaus belohnt mit üppigem Wachstum. Aktivität und Belohnung, gepaart mit der Erfahrung von Anspruch und Möglichkeit, vermittelt ein Gefühl von Wohlbefinden.

Dieser Therapieansatz ist ein geplanter, zielorientierter Ansatz. Er benötigt Anleitung durch qualifizierte Therapeuten. - „Cognitive School“ ⁷, ²¹

Der Ansatz der „Cognitive School“ basiert auf den Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie. Hier wird davon ausgegangen, dass die therapeutische Wirkung abhängig ist von der individuellen Erfahrung und vom Charakter der Nutzer (Phytobiographie). Biografische Bezüge helfen dabei dem Nutzer, sich als sinnvollen und wichtigen Teil der ihn umgebenden Natur wahrzunehmen, in der es ihm möglich ist, sich zu entwickeln.

Ziel aller Gartentherapieansätze ist es, durch standardisierte Handlungsabläufe mit Pflanzen die Sinne zu stimulieren, soziale Kontakte zu ermöglichen, Fähigkeiten zu erhalten, Realitätsorientierung zu ermöglichen und Erfahrung zu sammeln.¹⁸ Gartentherapie ist eine von der Deutschen Rentenversicherung anerkannte Therapieform.

Entsprechend der Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) dient Gartentherapie der Beseitigung sensomotorischer und neuropsychologischer Defizite sowie der Beseitigung von Defiziten der Freizeitkompetenz.

Anforderungen an Therapiegärten ², ¹⁵, ¹⁸

Die Gestaltung von Therapiegärten orientiert sich zunächst am zu therapierenden Krankheitsbild sowie an Art und Weise der durchzuführenden Therapie. Therapiegärten sind dabei grundsätzlich so gestaltet, dass sie gleichermaßen wertvoll für Patienten, Betreuungspersonal und Besucher sind. Dementsprechend müssen Therapiegärten barrierefrei sein und eine orientierungserleichternde Wegeführung und Ausstattung besitzen. Sie sollten in therapiebezogene Module sowie geborgene und kommunikationsfördernde Gartenräume unterschiedlicher Ausstattung gegliedert werden. Eine attraktive, sinnanregende und biografieorientierte Pflanzung gehört zur Grundausstattung. Rückzugsmöglichkeiten und Orte mit Ausblick sind weitere wichtige Elemente. Wenn möglich werden Therapiegärten durch witterungsunabhängige Therapieräume, wie Gewächshäuser, ergänzt.

Die Zukunft grüner Freiräume vor dem Hintergrund leerer Kassen

Der Landschaftsarchitekt Dieter Kienast hat einmal gesagt: „Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.“ Zweifellos könnte man hier noch „und ausreichende finanzielle Ressourcen“ ergänzen.

Vor dem Hintergrund leerer Kassen bei den Trägern der Sozialversicherungen und bei vielen Kommunen sind Investitionen in therapeutische Gärten oder wohnungsnahe Parks und Grünanlagen zunächst nur schwer vorstellbar, da der Einsatz von Finanzmitteln in der Regel lediglich dort erwogen wird, wo Gefahrensituationen beseitigt werden müssen, oder dort, wo Gewinne zu erwarten sind.

Sind Parkanlagen und öffentliche Freiräume zukünftig noch finanzierbar?

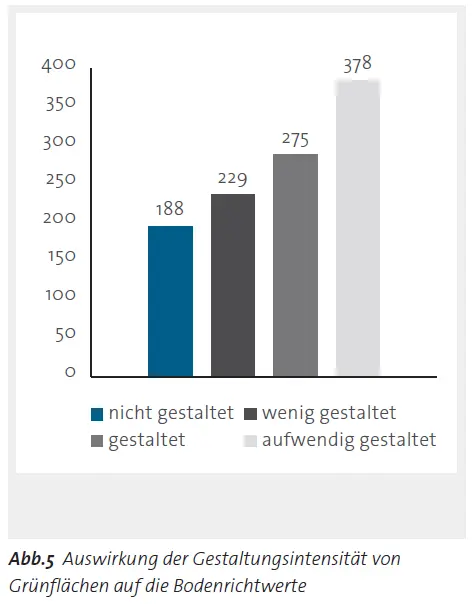

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Studie der TU Dortmund⁶ sowie die Ergebnisse des Global Garden Report 2011⁹, in dem die wertbestimmende Bedeutung von Frei- und Grünflächen auf Grundstücke und Immobilien untersucht wurde. Demnach sind Auswirkungen von Freiräumen auf den Grundstückswert nachweisbar und exakt quantifizierbar. Die Wirkung ist dabei abhängig von der städtebaulichen Situation, von der Freiraumfunktion und von der Ausstattung. Gestaltungs- und Pflegeintensität sowie die Aufenthaltsqualität in den Freiräumen sind weitere Faktoren, die im Umfeld dieser Anlagen die Entwicklung von Grundstückspreisen beeinflussen.

Resultierend könnten hieraus folgende Szenarien zukünftiger Entwicklung von Grünflächen angenommen werden:

- Private Grundstückseigentümer investieren in öffentliche Grünflachen, um Wert und Ertrag ihrer Immobilie zu sichern.

- Firmen investieren in öffentliche Grünflächen, um mit einem attraktiven Wohnumfeld Fachkräfte anzuwerben (Bis 2025 werden deutschlandweit 4 Mio. Fachkräfte fehlen).¹⁶

- Kommunen investieren wieder in öffentliche Grünflächen, um mit einem attraktiven Wohnumfeld Firmen anzuwerben.

Sind Therapiegärten unbezahlbarer Luxus?

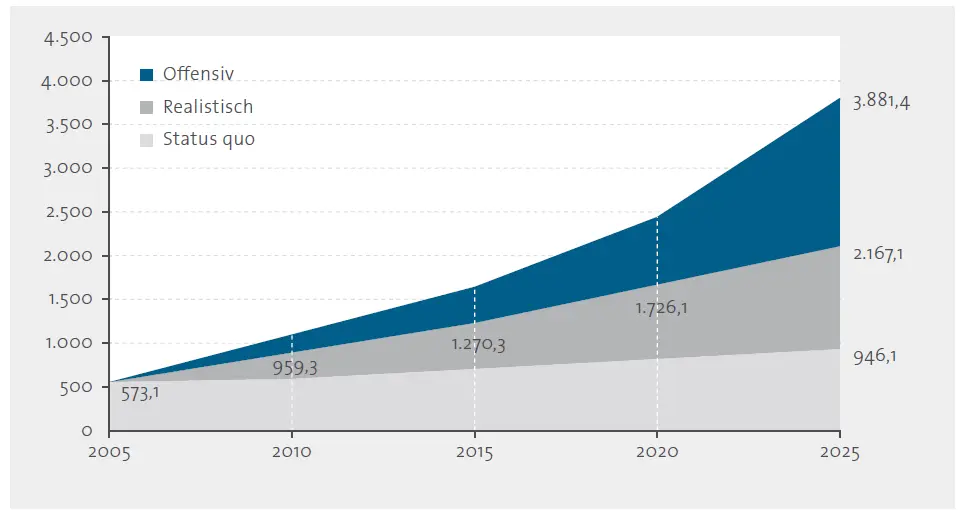

Eine Studie der Prognos AG¹⁶ hat vor dem Hintergrund der bis 2025 zunehmenden Diskrepanz zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage ermittelt, dass die Aufrechterhaltung der Erwerbsfähigkeit von 55-65 jährigen den Fachkräftemangel erheblich abfedern könnte. Durch Vermeidung eines frühzeitigen Renteneintritts entstünden dabei beträchtliche Entlastungen der Rentenkassen nach dem Motto „Reha vor Rente“.

Die Studie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass der Rehabedingte volkswirtschaftliche Nutzen, durch Rückgang der Arbeitsunfähigkeitstage, zuzüglich gewonnener Berufstätigkeitsjahre und einschließlich der zusätzlichen Lohnsteuereinnahmen sowie abzüglich der Ausfallzeiten während der Reha-Maßnahmen einen nicht unerheblichen Betrag in Höhe von 23,2 Mrd. Euro ergäbe.

Darüber hinaus ermittelte Prognos für die Rehabedingten Einnahmen der Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfallund Arbeitslosenversicherung bei moderater Steigerung der Effizienz von Reha-Maßnahmen eine Summe von immerhin 4,3 Mrd. Euro. Bei Annahme eines innovativen Ansatzes für die Steigerung der Effizienz bei Reha-Maßnahmen wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 7,75 Mrd. Euro (für 2025) ermittelt.

Um Gartentherapie im sich ständig weiterentwickelnden Segment der Rehabilitation besser zu platzieren, ist es daher notwendig,

- die Wirksamkeit durch kontrollierte Studien objektiv nachzuweisen

- die Qualitätsentwicklung offensiv zu kommunizieren

- den Dialog zwischen allen Beteiligten zu intensivieren

- erfolgreiche Modelle in die Routine zu bringen sowie

- trägerübergreifende Netzwerkstrukturen zu entwickeln.

Fazit

Grünflächen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Gesundheit und zur Gesundheitsprophylaxe der Bevölkerung. Sie machen Städte lebenswerter. Grünflächen müssen daher gepflegt und in einer dicht vernetzten Struktur innerhalb des Wohnumfeldes barrierefrei entwickelt werden. Grünflächen erhöhen die Attraktivität des Wohnumfeldes und machen es damit für Eigentümer, Investoren und Arbeitgeber wirtschaftlich interessant, in diese zu investieren. Therapeutische Gärten leisten einen wertvollen Beitrag im Rahmen der Rehabilitation und Pflege. Therapeutische Gärten und die darin praktizierte Gartentherapie können helfen, die Gesundheitskosten zu senken. Die Wirksamkeit therapeutischer Gärten muss jedoch zukünftig noch offensiver dokumentiert und kommuniziert werden. Im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes sind therapeutische Gärten wichtiger Bestandteil eines vernetzten Grünsystems.

Literatur

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, §24, Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948

- Bendlage u.a.: Gärten für Menschen mit Demenz – Ideen und Planungsempfehlungen, Stuttgart 2009

- Bibel, AT, Genesis 2,8

- Brämer, R.: Natur tut uns gut, Die Waldund Wiesentherapie, in: Psychologie heute, 2003

- Draeger, W. und Klöckner, D.: Ältere Menschen zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs, in: Flade u.a.(Hrsg.), Mobilität älterer Menschen, 2001

- Gruehn, D. & Hoffmann, A.: Wertbestimmende Bedeutung von Freiund Grünflächen für Grundstücke und Immobilien, TU Dortmund 2010

- Havnesköld, L. & Risholm Montander, P., 1995

- Hottenträger, Prof. Dr. Grit: Genderdifferenzierte Untersuchungen zur Freiflächennutzung älterer Menschen, 2008

- Husquarna Group (Hrsg.), Global Garden Report 2011, Gardening - an investment that lasts

- Husquarna Group (Hrsg.), Global Garden Report 2012, A closer look at urban green spaces around the globe

- Kaplan, R., Kaplan, S. und Ryan, R.L.: With people in mind: Design and management of everyday nature, 1998

- Kielhofner, G. : Conceptual foundations of occupational therapy, 1997

- Körner, S. u.a.: Qualität und Vielfalt. Folgerungen und Ergebnisse aus einer Literaturstudie zum Zusammenhang von Grün und Gesundheit, in: Stadt und Grün 7/2009

- Koran, Sure ar-Ra’d: 35

- Niepel, A. und Emmerich, S.: Garten und Therapie – Wege zur Barrierefreiheit, Stuttgart 2005

- Prognos AG, Studie: Die medizinische Rehabilitation Erwerbstätiger – Sicherung von Produktivität und Wachstum, Basel 2009

- Relf, D.: Human issues in horticulture, 1992

- SchneiterUlmann, R. (Hrsg.): Lehrbuch Gartentherapie, Bern 2010

- Simson, S. und Strauß, M.C.: Horticulture as therapy: Principles and practise, New York 1998

- Statistisches Bundesamt

- Stiegsdotter, U. A. und Grahn, P.: What makes a garden a healing garden?, in: Journal of Therapeutic Horticulture, American Horticultural Therapy Association, 2002

- Stiftung DIE GRÜNESTADT (Hrsg.): Gesundes Grün – Die Wirkung von Pflanzen auf unser Wohlbefinden, 2009

- Ulrich R.S.: View through a window may influence recovery from surgery, in: Science 224, 1984

- Vef-Georg, G.: Pflanzengestützte Gesundheitsund Krankenpflege in der Langzeitund Spitexpflege Betagter, 2008, in: SchneiterUlmann, R. (Hrsg.): Lehrbuch Gartentherapie, Bern 2010

- Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, dt. Übersetzung, 2009

- Vossen, Dr. und Partner (Hrsg.): Neue SeniorenMärkte 2006/ 2007- Special 1: GesundheitWellness- Fitness – Das zukünftige Verhalten der Senioren, bbW Studie, 2007

- © FabrikaCr / iStock.com – Header_Website_1460_360_magazin.jpg